【今週の労務書―2025年1~3月掲載記事を振り返る】『メンタルヘルスの基礎知識と運営のコツ』『離職防止のプロが2000人に訊いてわかった!若手が辞める「まさか」の理由』ほか

『労働新聞』で掲載している書評欄『労務書』から、2025年1~3月に公開したコラムをまとめてご紹介します。

『メンタルヘルスの基礎知識と運営のコツ』

元陸上自衛隊心理教官などカウンセリングに長けた著者陣が、「メンタルヘルス対策の形は作ったが、あまり有効に働いていない」企業向けに、基礎知識から運営のポイントまでを解説する。効果の上がらない企業が陥りやすい3つのケースを紹介し、見直しを促している

下園 壮太、伊藤 朗 著、金剛出版 刊、税込3080円

『個人と組織の心理的距離』

本書では、個人の心理的な変容と行動が、組織との関係性にどう影響するかを分析している。個人は組織に所属している限り、日々の業務や周囲とのかかわりなどの経験によって心が揺れ動き、組織との関係性を模索するために行動する、といったプロセスを繰り返すとした。

大橋 重子 著、中央経済社 刊、税込4400円

『Q&A IT化社会における企業の情報/労務管理の実務』

本書は、就労者と情報の関係を、個人情報の取得・利用と、

末 啓一郎、安藤 広人 編著、新日本法規 刊、税込4070円

『労働判例の解釈だけでは見えてこない 弁護士なら知っておくべき、「業務命令権」の行使とその限界』

本書は、「使用者は労働者に対して指揮命令する権限がある」という、雇用契約の本質に着目した点に特徴がある。労働者の問題行動への対処方法をまとめている。

髙井 重憲 著、第一法規 刊、税込3300円

『訴訟リスクを回避する “3大労使トラブル”円満解決の実践的手法』

ハラスメント、復職トラブル、未払い残業代請求の3つのトラブルについて、1章ずつ取り上げている。使用者側弁護士の執筆陣が、訴訟に発展させず、合意による解決をめざすための「話合いの進め方」を解説する。各章でトラブル例を設定しており、イメージを掴みやすい。

西川 暢春、井田 瑞輝、木澤 愛子 共著、日本法令 刊、税込2750円

『問いから考える人材マネジメントQ&A』

本書は、採用・配置転換・賃金・評価など、人材マネジメントに関する計55の問いを立て、それに答える形で解説した。前半の基本編では、「なぜコース別雇用管理制度が普及したのか?」などの問いを通じて、現行制度の成立ちを把握できる。

八代 充史、梅崎 修、倉重 公太朗、吉川 克彦 編著、中央経済社 刊、税込3080円

『教養としての「民法」入門』

労働法だけでは問題解決が難しい――多くの人事担当者が日々実感していることではないだろうか。労働法を一通り学んだ後、さらなるスキルアップのために必須となるのは民法の知識だろう。

遠藤 研一郎 著、日本実業出版社 刊、税込2200円

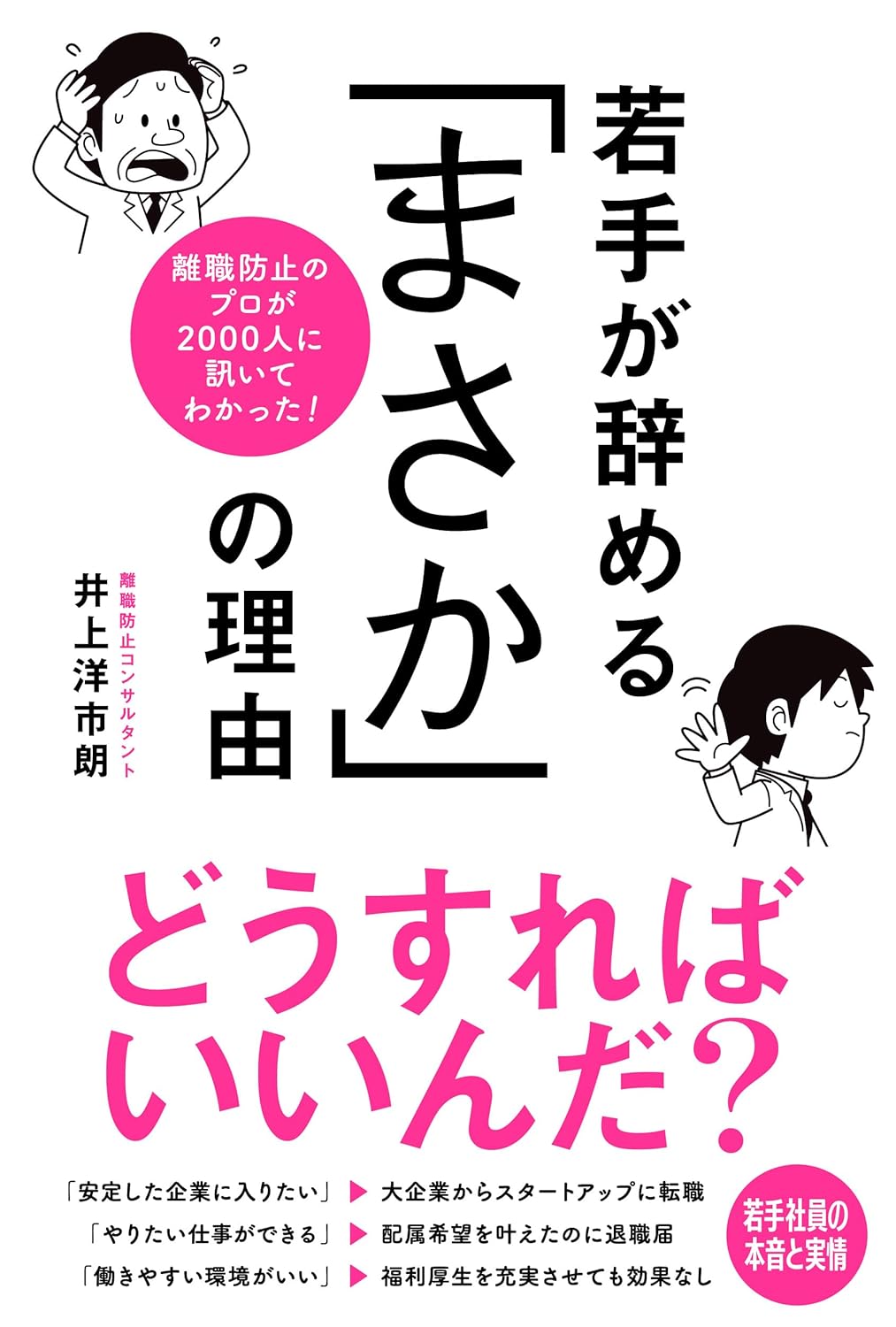

『離職防止のプロが2000人に訊いてわかった!若手が辞める「まさか」の理由』

本書では、離職防止のコンサルタントである著者が、入社3年以内に辞めた若手人材などへのインタビュー内容を交えて離職の原因と対策を解説している。辞める本当の理由は給与や人間関係ではなく、なりたい自分になれると思える「成長予感」の不足などが主な原因とした。

井上 洋市朗 著、秀和システム 刊、税込1760円

『就業規則の法律実務〔第6版〕』

平成19年の初版から約20年間、実務上の多くの疑問に答えてきた書籍の第6版である。専門業務型裁量労働制関係では、対象業務の考え方を解説。

石嵜 信憲 編著、中央経済社 刊、税込8140円

『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下を成長させるコミュニケーションの技法』

本書は、旧ヤフー社の元人事執行役員が執筆したもの。1on1の目的を、部下の成長支援のために行うと定義し、効果的に行うポイントを説明している。同社においては、業務命令として「週1回、○分間必ずすること」などと義務付けたことで、制度が社内に浸透したという。

本間 浩輔 著、ダイヤモンド社 刊、税込1980円

『Q&A フリーランス法の解説』

省令やガイドライン策定にも関与した、労働法と経済法の専門家が編著者を務めた一冊。昨年11月施行のフリーランス法について、Q&A方式で解説している。条文の順番どおりの構成となっており、頭からはもちろん、「辞書」のように、実務のなかで疑問が生じた部分を都度ピックアップして読んでも良い。

鎌田 耕一・岡田 直己 編著、三省堂 刊、税込3080円