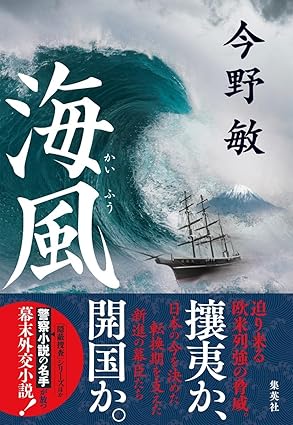

【書方箋 この本、効キマス】第119回 『海風(かいふう)』 今野 敏 著/吉田 修

現代に重なる外交折衝

本書は、幕末の外交現場を舞台に、列強の圧力や国内の攘夷思想、幕府内の思惑が交錯するなかで奮闘する幕臣たちの姿を描いた歴史小説である。永井尚志(なおゆき)や岩瀬忠震(ただなり)といった外交テクノクラートたちが、冷静な観察と知略をもって難局に挑む姿は緊張感に満ち、読む者を惹きつける。

武士としての矜持と、国家の命運を背負った使命感との間で揺れ動く主人公たちの苦悩は、現代にも通じる普遍的なテーマだ。理想としての攘夷と、現実的な開国政策の狭間で苦悶する姿からは、国際社会のなかで自国の立ち位置を模索する難しさが痛切に伝わってくる。

物語は単なる歴史ドラマに留まらず、「情報収集と分析」、「意図の読み取り」、「交渉の駆け引き」といった、外交の本質を克明に描く。若手官僚と上司のやり取りは時にユーモアを交え、現代の組織にも通じるものがある。

米国との外交折衝を行った中心人物の一人である岩瀬忠震が、日米修好通商条約の調印後に上司に憤る場面が印象深い。「薩摩・長州が何を言うか。不平等と言うが、国力のない日本が、交渉を重ねてようやくアメリカから妥協点を引き出したんだ。こんなことができた国は、アジアでは日本だけだぞ」。「攘夷、攘夷とお題目を唱えていれば、列強が言うことを聞くとでも思っているのか。へたに手を出して戦争にでもなったら、今の日本などひとたまりもない……」と語る場面には、熱いリアリズムが滲む。

攘夷とは、自国ファーストの思想に他ならない。だが現実には、開港直後に輸出超過と貨幣改鋳によって深刻なインフレが発生し、都市部を中心に経済の混乱が広がった。米価の高騰、労働者の不満、情報の錯綜――現代にも通じる構図である。

一方、国内では庶民文化が爛熟を極めていた。慶応3年の役者双六『四季眺望花形壽禄(しきのながめはながたすごろく)』(豊原国周)は、花形役者たちと四季の花々を組み合わせた華やかな作品である(本双六は築地双六館DBから検索できる)。芝居、衣装、化粧、そして花を愛でる江戸庶民の感性は、不安定な時代への感情的な対抗装置として機能していた。双六や浮世絵といった文化は、現実逃避であり、風刺であり、人々をつなぐ共感の装置でもあったのだ。日常の娯楽のなかに、時代の気分や社会の矛盾が巧みに織り込まれている。

折しも今年7月、日本人ファーストの政党が躍進し、政府はトランプ米政権と粘り強く交渉して相互関税15%の合意を得た。歴史は繰り返す。時代は変われど、そこに浮かび上がるのは「どう交渉し、どう選択するか」という問いである。かつての幕臣たちが国益を守るために知恵を絞ったように、現代の政治もまた、理念と現実のはざまで試されている。歴史から何を学び、どう活かすか――その知恵がいま、政府にも国民にも問われている。

(今野 敏 著、集英社 刊、税込1980円)

築地双六館 館長 吉田 修 氏

選者:築地双六館 館長 吉田 修(よしだ おさむ)

リクルートや全国求人情報協会に勤務。1995年から双六の収集を開始し、在職中の2000年に築地双六館を設立。24年には立命館大学ARCとの共同プロジェクトで双六DBの一般公開を実施した。

濱口桂一郎さん、大矢博子さん、そして多彩なゲストが毎週、書籍を1冊紹介します。“学び直し”や“リフレッシュ”に是非…。