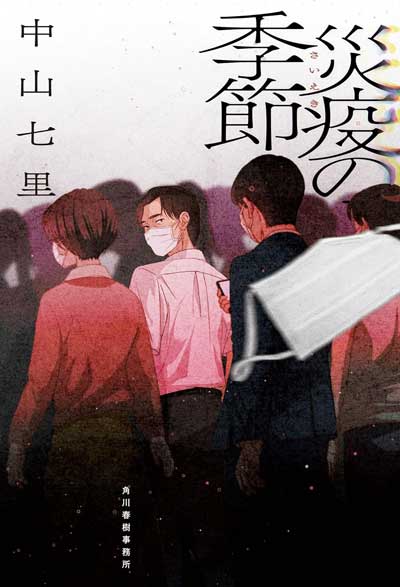

【書方箋 この本、効キマス】第121回 『災疫の季節』 中山 七里 著/大矢 博子

コロナ禍忘れた人々に活

先日病院に行ったとき、コロナが流行っているので気を付けてくださいね、と医者に言われた。以前のような爆発的な感染ではないにしろ、7月以降、病院を訪れる患者数は増えているという。

言われてみれば、この暑さのせいもあるだろうが、マスク人口はめっきり減った。すっかり「以前」に戻ったかのような街の風景に、あらためて5年前のあの狂乱の日々を思い出した。そんなタイミングで刊行されたのが、中山七里『災疫の季節』だ。

舞台は2021年。大手週刊誌の副編集長である志賀が特集記事の見出しに悩む場面から物語は始まる。特集内容は反ワクチン。この年から始まったワクチン接種を受け、ワクチンの危険度を殊更に強調する記事を出している。だが編集部がそれを信じているわけではない。ワクチン接種を真面目に薦めるより不安を煽る記事の方が雑誌が売れるからだ。「ワクチンは危険」と書いている編集部員は全員ワクチン接種済みである。そんな状況を志賀は内心苦々しく思っている。

その頃、志賀の友人である医者の伊達が勤める病院は、反ワクチン団体の業務妨害に困っていた。待合室で演説されビラを撒かれる。そのビラに志賀の雑誌の引用を見つけた伊達は志賀に抗議。志賀としては心情的には伊達寄りだが社の方針には逆らえない。

ある日、伊達の病院が再び反ワクチン団体の攻撃にさらされる。構成員はワクチンや周辺機器を破壊、現場が混乱に陥る中、ワクチン保管庫に向かった団体のリーダーが死体で発見されて……。

反対派リーダーを殺したのは誰かという謎で引っ張るミステリーだが、最大の読みどころはなぜ科学的根拠の薄い風評やデマに人が踊らされてしまうのかという点だ。

ここに書かれている当時のメディアの文言や反ワクチン団体の言い分などは、固有名詞以外はほぼ事実に即している。そうだった、確かにこんなふうだったと当時をまざまざと思い出した。

陰謀論のような話をメディアが発信して憚らないのはなぜか。中学レベルの理科の知識でも嘘と分かるようなデマを信じてしまう人がいるのはなぜか。結果として人が死ぬことを、発信した側はどう感じているのか。そのメンタリティと社会構造を著者は丹念に解きほぐす。カルトがコロナという災厄を餌にして膨張する様子とあっけなく崩壊する様子、そして煽るだけ煽って責任を取るわけでもないメディアの描写は実に読み応えがあった。

本書は2022年から23年にかけて雑誌連載されたものに手を入れ、先月刊行された。連載終了から間をあけたのは著者の考えによるものだろう。それが分かるのがラストの伊達の言葉だ。

「学ぶことだ。自分の言動を省みて、役に立ったことと立たなかったこと、失敗したことと成功したこと、後悔したこととしなかったこと。そういうのを忘れずにいれば、次に似たような災いが降りかかっても慌てずに済む」

私たちはちゃんと学べただろうか。同じことを繰り返してはいないだろうか。あの日々を忘れかけていた身に活を入れてくれる1冊だ。

(中山 七里 著、角川春樹事務所 刊、税込1870円)

書評家 大矢 博子 氏

選者:書評家 大矢 博子

濱口桂一郎さん、大矢博子さん、そして多彩なゲストが毎週、書籍を1冊紹介します。“学び直し”や“リフレッシュ”に是非…。